コロナ禍の四旬節

新たに学生が退学する事を知る。

何が理由かはもちろんわからない。だが、わたしたちの学校がその学生にとって魅力的なプログラムや様々な環境を提供できていないのだとしたら、または学生にとって魅力的なプログラムに見えなかったのだとしたら、それはコロナ禍とは関係のない学校と教員の能力不足なのではないかと自責の念が消えない。

コロナ禍で多くの大学生、高校生が想定していない事情で退学をすることになったとメディア各紙が伝えている。「コロナ禍によって」学校が提供できなかったものは「たしかに」多くあった。それは、「誰の責任でもない」ことかもしれない。だが、せめて学校だけでも「誰の責任でもない」ことで学校を去っていく学生を支えられなかったのか、と悔やまれる。

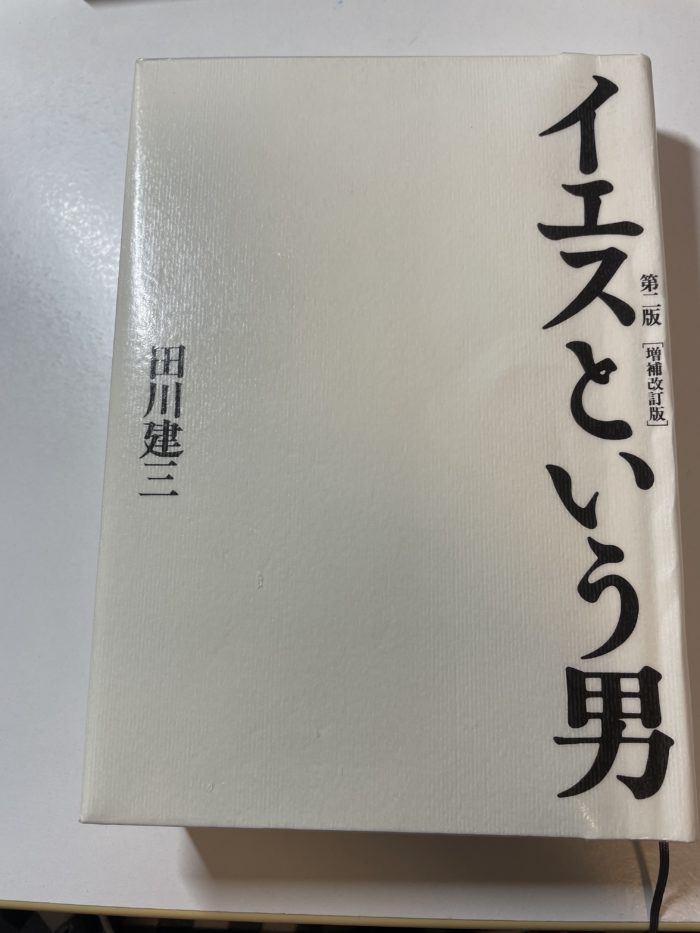

本日久しぶりに、田川健三(2004)『イエスという男 第二版[増補改訂版]』作品社、を読む。学生の時分に読んだときと異なって、心に訴えかけるものが多い。

「慈愛に満ちた言葉」を語り、学生を学校から追い出すのは「善意の教師」ではないのか、と自戒せずにいられない。

田川氏による現代の日本及び世界のキリスト教に対する批判は大変強烈だ。例えば体制側に取り込まれた反逆者イエスをこう比喩する。

「体制への反逆児が、暗殺されたり、抑圧による貧困の中で死んでいったりしたあと、体制は、その人物を偉人として褒めあげることによって、自分の秩序の中に組み込んでしまう。カール・マルクスが社会科の教科書にのった時、もはやカール・マルクスではなくなる、ということだ。」p.12

イエスの言葉を「体制に取り入れる」ことで、教会やはたまた学校にもカギ括弧付きの「愛」が溢れ、学生(そして教員)の苦しみは変わらず、反逆するものへの「愛」によって体制に取り込まれてしまうのだろう。コロナ禍の学校で起きた様々な事は、コロナ禍で強烈な形であらわれたものの、我々の社会が旧来から有していた歪みでしかないのに。

Kyrie eleison

主よ哀れみたまえ